営業時間 | 9:00~18:00 ※日・祝日を除く |

|---|

アクセス | 〒184-0004 東京都 小金井市 本町4-1-1 小金井ハイツ105 JR武蔵小金井駅 徒歩8分 駐車場:2台有 |

|---|

腸内環境とパーキンソン病の関係性

~Part1~

2024/8/31更新

こんにちは!脳卒中リハビリセンターMOMOKAの沖野です。

今回は、『パーキンソン病と腸内環境の関係性』についてのコラムです。

近年、パーキンソン病に対して腸内環境へのアプローチが有効なのではないかという研究・報告がされています。

そこで、これらの報告に関する海外の論文をまとめてみました。

今回、参考にした文献はこちら。

1『Gut Microbiota Approach—A New Strategy to Treat Parkinson’s Disease』

Jing Liu, Fei Xu, Zhiyan Nie, Lei Shao

Front. Cell. Infect. Microbiol., 22 October 2020

Sec. Microbiome in Health and Disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7643014/

2『Three months of probiotic therapy shown to reduce motor and nonmotor Parkinson’s disease symptoms』

2023 MDS International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders®

https://www.movementdisorders.org/MDS/News/Newsroom/News-Releases/2023-Congress/probiotics-pd.htm

なぜこの文献を読もうと思ったか?

- パーキンソン病(以下、PD)になると、便秘になりやすいことは広く知られているが、腸内環境とパーキンソン病に関係性があるのか詳しく知りたかったから。

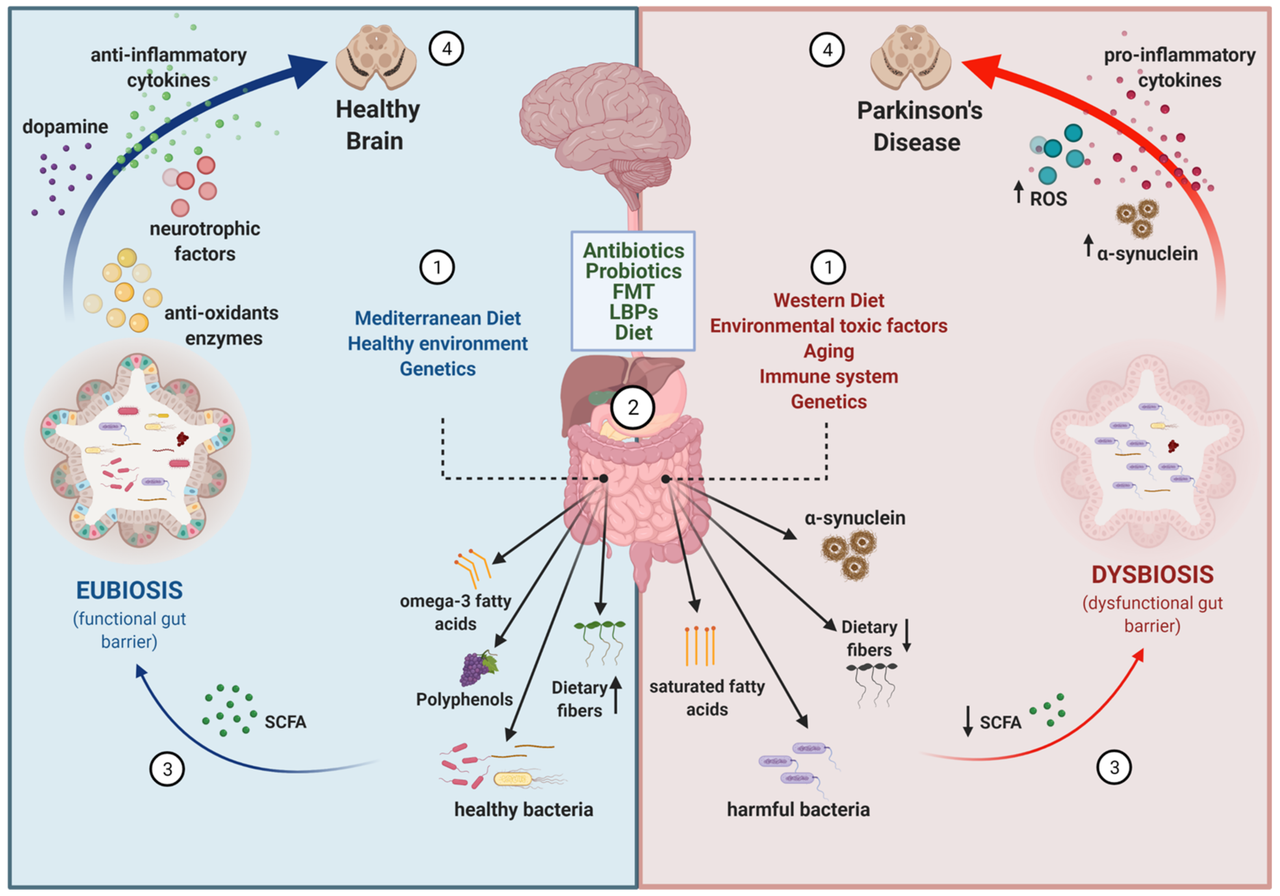

パーキンソン病と腸内環境の関係性

最近の研究では、腸内細菌叢がPDの発症や進行に重要な役割を果たしていることが示されている。腸内細菌叢とは消化器系内の多様な微生物の集合体で、これが脳と腸の相互作用(腸脳相関)を通じて中枢神経系に影響を与える可能性がある。

腸脳相関について

近年、腸内細菌叢がPDの発症に影響を与える可能性があることが示唆されている。腸内細菌は、神経伝達物質(例:セロトニン、ドーパミン、GABAなど)を生成することができ、これらの物質が腸の神経系を通じて脳に信号を送る作用があり、この相互作用は「腸脳相関」と呼ばれる。

PD患者と健康な人の腸内細菌叢は異なっていることが多い

PD患者の腸内細菌叢は健康な人と比較して異なることが多いと言われている。具体的には、PD患者ではプロテオバクテリア(病原性のある細菌群)やエンテロバクテリア(腸内の細菌群)の量が増加し、一方でラクトバチルス(乳酸菌)やビフィドバクテリウム(ビフィズス菌)といった有益な細菌の量が減少する。これにより、腸の透過性(腸管から血管への通り易さ)が増加し、炎症反応が引き起こされる可能性があると言われている。

腸内環境の改善がPD治療になり得る可能性がある

昨今では、腸内細菌叢の調整がPDの治療において新たなアプローチとなり得ると言われている。抗生物質やプロバイオティクス(有益な細菌を含むサプリメント)、プレバイオティクス(腸内細菌の栄養源となる成分)、そして糞便微生物移植(FMT)などが研究されている。これらの方法で腸内細菌叢を調整することで、腸の健康を改善し、最終的には脳機能にも寄与する可能性がある。

その他の研究報告について

上記2のWebサイトでは、デンマークのコペンハーゲンで開催された『パーキンソン病および運動障害に関する国際会議®』で報告された内容についてまとめられている。これらの報告でも、プロバイオティクスが、on-off現象、便秘、睡眠不足に苦しむPD患者にとって有効な治療手段となる可能性があることが示唆されている。

こちらのサイトには、詳しい研究の詳細が記載されていないものの、プロバイオティクス療法を 12 週間行った研究で、有益な細菌叢が増加したことが明らかになり、UPDRSのスコアにおいても運動症状(on状態になるまでの時間)と非運動症状(胃腸、睡眠/疲労等) が大幅に減少したことが示された。

まとめ

- 腸内細菌は神経伝達物質の生成にも寄与しているなど、腸と脳強には強い相互作用があるため、腸内環境を整えることでPDの諸症状を軽減したり、症状の進行を抑制させられる可能性がある。

- 腸内環境を整える手段としては、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどのサプリメントを摂取する方法がある。

いかがだったでしょうか?

今回は、腸内環境とパーキンソン病の関係性について報告されている文献をまとめてみました。

次回は、ごく最近に名古屋大学から報告された、ビタミンB群の摂取がパーキンソン病の改善に役立つ可能性がある、という内容についてまとめてみたいと思います。次回のコラムにも乞うご期待ください。

お気軽にお問合せください

新着情報・お知らせ

施設概要

住所

〒184-0004

東京都小金井市本町4丁目1-1

小金井ハイツ105号

アクセス

JR武蔵小金井駅徒歩8分

駐車場:1台有

受付時間

9:00~16:00

定休日

土日・祝日